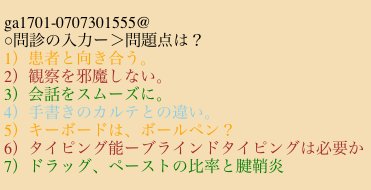

○目的 今回の目的は抄録にも書きましたように、「医師にとって」使い易い電子カルテの作成には、何が必要かを知ることです。早速見てみましょう。まずは、問診においての開発の力点です。

私はまずは、 デスクトップの対面性を重視しました。当院では、御覧のように140度にスラントした14インチ画面に書き込んでいます。これなら、邪魔なモニタ画面に対面性が乱されません。

新しい非常に明るいモニタを使用したらどうでしょう。多分、素早い、スクリーンと1m離れた患者さんの顔との切替えは、残像を残し、患者さんの顔が黒ずんで見える原因になるでしょう。

テクニックとしては、タイピング能は必要です。なぜなら医師の頭位が保定されないと、観察が行きわたらないし、患者側は、気が散ります。増してや、これほどハードの性能がよくなった現在でも、一番大切な対面性は、十分に考えられていません。ブラインドタイピングをしながら顔だけを90度患者にむける、というのはいかにも曲芸的で、対面性が悪いと思います。

さて、画面上の各項目にうつります。Howawan WebKarte System(以下HWS)の エントリー画面です。ここから、項目をクリックして、 カルテ作成画面に進み、大まかな症状を記入または、クリックしていきます。選択されるべき単語は不完全で、本当に「言葉の羅列」です。一応、キーボードは、ボールペンの変わりですから、タイプは、患者と話している時でも、会話が途切れてでも良いと思います。むしろ、会話中にタイプすると、患者側がそれに会わせて、会話速度を調節し、不自然になります。現在は、こちらからお母さんに、「どんな症状がありますか?」から始まり、「それは何時からですか」と聞き、と言う風に主に、こちら主導で聞き取るようにしています。自由に話を聞きながらでも出来ますが、時間的な問題を無視してクリックしていくと、後で、症状の前後、つまり熱が先か、咳が先かを誤ることにつながるからです。ただ、言い出しっぺがこちらということで、疾病のアウトラインを手前勝手に誘導してはいけません。このあたりが、電子カルテの作成での問診テクニックになると思います。これが、手書きですと、適当に、挿入できるようにあらかじめ、紙面を適当調節できますので良いのですが、電子カルテでは非効率的です。

次です。画面をクリックして, 編集画面に進みます。編集画面で、矢印マークの上側が、クリックして、表示される文ですが、これでは、文章になりませんので、加筆、ドラッグ、ペーストなどで、成型します。それが、矢印マークの後の文章です。あまり知りませんが、出来合いのモノでは、このあたりが全て最初の画面で行われるため、非常に繁雑で、クリック回数が多く、そちらに精力を取られますが、これは本来の医師の問診ー>診察の流れとかけ離れたものです。手書きのカルテに優るものはありません。

○ハードとレイアウト

少しハードに触れます。 先ほどのパソコンは中にMac miniが入っているのですが、モニタは、ノートパソコン用の14インチ液晶を箱に貼りつけてみました。バックライトは薄い白地のプラスチック板だけですので、かなり照度が落ちます。それが却って、液晶に不思議な透明感と軟らかさを与えて、目が疲れません。これは思わぬ結果でした。ハードで一番大切だと思われたことを表にしました。マウスは、いくつかを試してみて、一番手に馴染むものにしないと後で腱鞘炎になります。

やはり、無線はsecurityの面に問題がでますし、 図のような問題もでます。それに電波が様々な干渉を起こしても、人間の五感で察知が難しく、あまり使わないに来したことはないと思われます。今回のテーマと直接関係しないのですが、 表をごらんください。

当院は、skypeやtimbuktuですが、バリアフリーを徹底しているので、患者さんに聞かせられない連絡は、これらを利用しています。

開発には、主にNetBSDを使用しWebServer,LanServerはFreebsd。とくに後者は、unixでも完成度はたかく、コストが安く、セキュリティも安心です。コンピュータの世界にかぎって言えば、ただより安いものはありません。クロスプラットフォームやマルチプラットフォームに注意してプログラムを作れば、OS限定もありません。簡単に御紹介しました。